Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (ИГиНГТ КФУ) по результатам проведенных исследований построили цифровую модель озера Тургояк, расположенного на Южном Урале. Созданная модель поможет выявить пути миграции загрязняющих веществ.

Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (ИГиНГТ КФУ) по результатам проведенных исследований построили цифровую модель озера Тургояк, расположенного на Южном Урале. Созданная модель поможет выявить пути миграции загрязняющих веществ.

Озеро Тургояк является уникальным природным объектом и одним из крупных резервуаров питьевой воды на Южном Урале. Его по праву называют «младшим братом Байкала» за чистоту и прозрачность воды. Озеро имеет статус памятника природы областного значения с 1961 года.

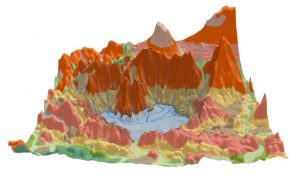

«Мы построили цифровую модель рельефа озерной системы Тургояк и его обрамления. Она демонстрирует геологические, топографические и гидрологические характеристики озера. Цифровое моделирование реализовано в среде ГИС на основе доступных картографических материалов по геологическому строению, топографии местности и батиметрических исследований озера», — рассказала один из авторов исследования, старший научный сотрудник НИЛ палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма ИГиНГТ КФУ Лина Косарева.

Возраст водного объекта составляет не менее 25 тысяч лет, его донные отложения формировались на протяжении позднего плейстоцена и голоцена. В ходе экспедиции ученые отобрали керновые колонки длиной до 5 метров. Образцы осадков изучали литолого-минералогическими, петрофизическими, геохимическими, микроскопическими методами. С помощью ускорительной масс-спектрометрии AMS 14C было проведено радиоуглеродное датирование взятых проб.

Результаты моделирования показали, что общая площадь водосбора озера Тургояк составляет 52,5 кв. км и состоит из 43 водосборных областей, из которых четыре являются крупными — водосборы рек Липовка, Моховая, Бобровка, Кулешовка и Пугачевка. Было установлено, что главным поставщиком осадочного материала являются четвертичные отложения.

«Площадь выходов дочетвертичных горных пород на дневную поверхность очень мала по сравнению с осадочными покровами четвертичных отложений. Наложение модели водосбора на геологические карты дочетвертичных образований и четвертичных отложений позволило сделать предположение о вещественном составе материала, сносимого в озеро», — проинформировала ученый.

Авторы считают, что в водоеме преобладает аллохтонный (принесенный с территорий водосбора) осадочный материал, образующийся в результате процессов физического, химического и биологического выветривания отложений фаций континентальной группы (элювий, делювий, пролювий, аллювий).

«Подобные модели очень нужны тем, кто занимается экологическими исследованиями и оценкой рекреационной нагрузки. С помощью них можно, к примеру, отслеживать пути миграции загрязняющих веществ, поступающих в озеро», — отметила Лина Косарева.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной КФУ в рамках госзадания в сфере научной деятельности.

Источник https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/nauka/98705/